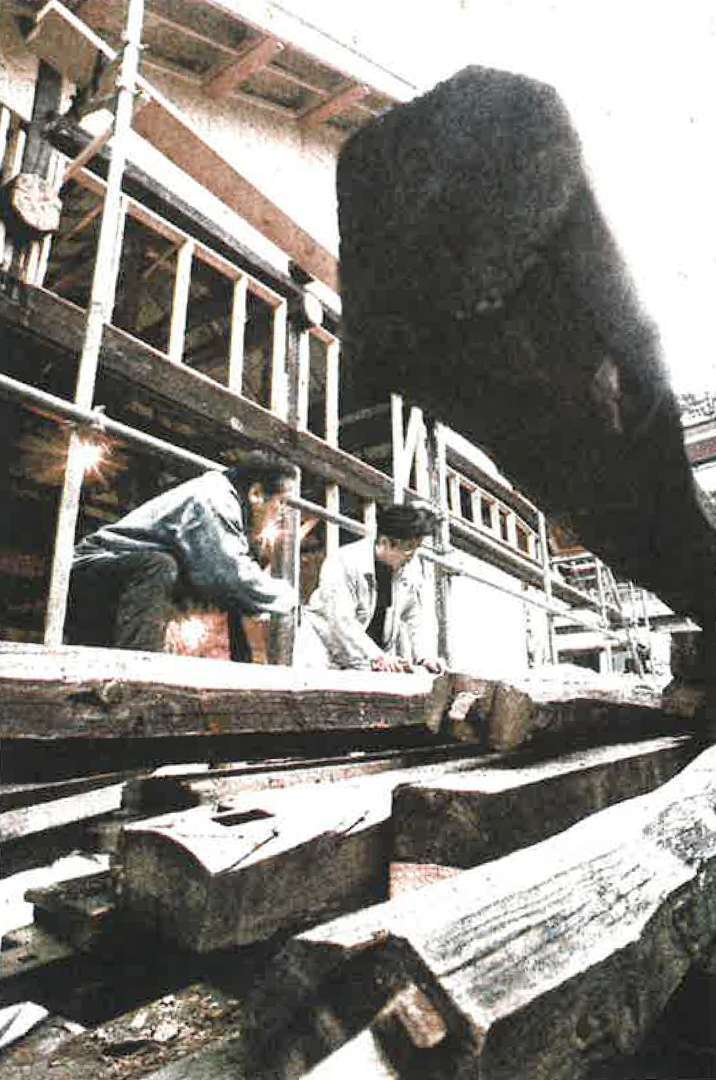

神奈川県、湯河原、万葉集にも歌われた温泉町の一角で、伝統的民家が息を吹き返そうとしている。築百年、持て余されていた存在でもあったが、建設水準が高く、今もなお十分に住める家も少なくない。放置してゴミになる前に、多くの民家を再生させたい——。そんな目的で、日本民家再生リサイクル協会が誕生したのは、1997年秋だった。

全国をカバーするネットワークができたことで、梅原さんのような民家ファンの存在が「気軽に」協会に再生の相談を持ちかけるようになり、地域の工務店や大工などプロも参加している。

施主は東京に住む公務員の梅原厚子さん。「定年になったら住みたい」と言い、ずっと古い民家にあこがれていた。「でもどうしたら具体化できるか分からず、長年、夢でした」。

県光のさし込む天井や梁(はり)、高い天井。新建材とはひと味もふた味も違う自然素材が醸し出す味や重厚さや温かみにひかれ、「古い民家に住んでみたい」と考える人が増えている。「ふわっとしていて気持ちが安らぐような居心地の良さ」などと考える都市圏の人たち、若い人も少なくない。

老邸は死なず

協会の規定では、民家と認められた木造住宅で、現在、百年以上の民家が引き取りの手本(モデル)にされている。協会の濱沢弘昌さんは「年秋までの一年間に移築した民家などの活動が知られることで秋が望ましい」と言う。

協会の規定では、民家とは江戸中期から第二次大戦までに建てられた木造住宅。現在、百数十軒の民家が引き取り手を待っている。

物件を見つけ、引き取る際の条件を整えるのはそう簡単ではなく、実際に移築までこぎつけるのには年に十軒前後という。

建築費も新築住宅の二割増しと少々高めだが、協会のホームページには「民家探してます」「いつか住みたい」などという書き込みが毎日のように加わる。

建築の世界では今、木に限らず土や紙など自然素材がブーム。コンピューターが造り出す非現実の空間では得られない実物の手触りが求められているらしい。

日本経済新聞 2001年2月10日(土)の記事より